Europa, Du bist dran!

Donald Trump hält in den ersten hundert Tagen seiner zweiten Amtszeit die Welt in Atem. Seine Wut und sein Hass richten sich gegen jeden und alles – nur nicht gegen Wladimir Putin. Der freut sich über den „Dealmaker“ im Weißen Haus, der den russischen Diktator wieder auf die Weltbühne geholt hat. Auf Europa könnte indessen die erste militärische Bewährungsprobe ohne Unterstützung der Amerikaner zukommen.

Die USA gegen Dänemark: Washington hat eine Seeblockade verhängt. Von Deutschland aus rücken US-Truppen auf die dänische Grenze vor. Marineinfanteristen besetzen auf der Insel Seeland die legendäre Festung Helsingör, das Schloss aus Shakespeares Drama „Hamlet“. Ein geflügeltes Wort aus dem Schauspiel lautet: „Es ist etwas faul im Staate Dänemark.“ Und das nimmt der amerikanische Präsident wörtlich, um endlich gegen das ungebührliche Volk der Dänen vorzugehen, die sich partout weigern, Grönland an die USA abzutreten.

Das beschriebene Szenario stammt aus dem 1971 erschienenen Roman „Our Gang“ des bekanntesten amerikanischen Schriftstellers unserer Zeit, Philipp Roth (1933-2018). Das Buch ist eine einzige böse Farce – geschrieben aus Zorn über die Machenschaften des damaligen US-Präsidenten Richard Nixon, den seine Gegner den „trickreichen Dick“, „Tricky Dick“, nannten. Der Watergate-Skandal brachte ihn schließlich zu Fall. In Roths Roman trägt die Figur des Präsidenten den Namen Trick E. Dixon.

Es handelt sich um einen skrupellosen Manipulator, der am Ende eine Atombombe auf Kopenhagen werfen lässt, um den von ihm selbst angezettelten Krieg um Grönland zu beenden, auf das „die kriegerische, expansionistische Politik Dänemarks“ Anspruch erhoben hat – auf eine Insel mitten „auf dem Kontinent der Vereinigten Staaten“ und damit angeblich natürlicher Teil der USA. So sieht das dieser fiktive Präsident Trick E. Dixon.

Bis zur Amtseinführung Donald Trumps als 47. US-Präsident im Januar war der Roman „Our Gang“ von Philipp Roth nur wenigen bekannt. Hierzulande ist er seit seiner deutschen Ausgabe 1972 in der gesellschaftskritischen Reihe „Das neue Buch“ bei Rowohlt nie wieder aufgelegt worden. Zu absurd erscheint wohl der Plot, zu überzeichnet sind die Charaktere. Seitdem jedoch Donald Trump wieder im Weißen Haus sitzt, weisen politisch interessierte Literaturliebhaber wieder auf diesen Roman hin, in dem bedrückende Parallelen zur Gegenwart zu erkennen sind. Keine literarische Absurdität scheint schräg genug, um sie dem aktuellen US-Präsidenten nicht zuzutrauen. Ist Donald Trump die reale Verkörperung von Trick E. Dixon? Durchtrieben und skrupellos genug scheint er zu sein.

McKinley betrachten, um Trump zu verstehen

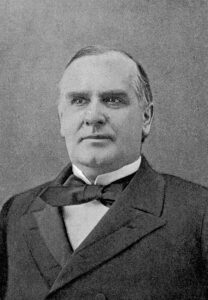

Trump wirft seit dem 20. Januar, seinem ersten Tag im Amt, mit Dekreten um sich, als wollte er den russischen Zaren Paul I. (1796-1801) übertreffen. Der soll alleine in seinem ersten Regierungsjahr 4.500 Dekrete unterzeichnet haben. Reale und literarische Figuren, die an Trump erinnern, sind übrigens selten eines natürlichen Todes gestorben. Zar Paul I. wurde nach nur gut vierjähriger Amtszeit bei einer Palastrevolte in Sankt Petersburg ermordet. Präsident Dixon in Roths Roman stirbt bezeichnenderweise bei einer kosmetischen Operation. Und derjenige US-Präsident, den Trump als das große Vorbild für die aktuelle Amtszeit erwählt hat, ist der weitgehend vergessene William McKinley. Auch er starb eines unnatürlichen Todes, nämlich an den Folgen eines Attentats im Jahr 1901. Es lohnt sich, diesen William McKinley, der von 1897 bis 1901 regierte, etwas näher zu betrachten, um Donald Trump zu verstehen. McKinley steht für eine Epoche in der Geschichte der USA, die nach Ansicht des Regensburger Amerika-Kenners Stephan Bierling noch am ehesten mit der heutigen zu vergleichen ist.

McKinley war, wie Bierling im Gespräch mit loyal sagt, „der Inbegriff des Imperialisten“. Er hat, so erinnert Bierling, 1898 einen Krieg gegen Spanien vom Zaun gebrochen. McKinley annektierte Teile des spanischen Kolonialreichs. So sind die Philippinen, Guam und Puerto Rico in den Besitz der USA gekommen – die beiden letzteren Inseln gehören immer noch dazu, die Philippinen wurden 1946 unabhängig, sind aber für die USA immer noch ein wichtiges Sprungbrett nach Asien. Bierling: „Dass Trump sich mit seinen Ansprüchen auf Grönland, Kanada und den Panamakanal in dieses Zeitalter des amerikanischen Imperialismus zurückhalluziniert, zeigt deutlich, wessen Geistes Kind er ist.“

Es war Ende des 19. Jahrhunderts, die Zeit der Hochindustrialisierung; in den USA bildete sich ein massenhaftes Proletariat, das sich abgehängt fühlte. Einige wenige Wirtschaftsbosse, etwa aus der Automobilindustrie, der boomenden Stahl- und Eisenbahnbranche oder der Presse, gelangten zu immensem Reichtum und Einfluss – vergleichbar heute mit Figuren wie Elon Musk, Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg. Um die amerikanische Wirtschaft im internationalen Wettbewerb vor Konkurrenz zu schützen, führte McKinley hohe Zölle auf ausländische Waren ein – bis zu sagenhaften 49,5 Prozent. Es waren die bis heute höchsten Zollsätze in der amerikanischen Geschichte. Die Politik McKinleys habe „das Leben unserer Landsleute süßer und heller gemacht“, schwärmte Trump im vergangenen September vor Wirtschaftsvertretern in New York.

Dass ein amerikanischer Präsident des 21. Jahrhunderts sich an einem Amtsvorgänger aus dem 19. Jahrhundert ausrichtet, ist beispiellos. Wenn überhaupt, bezogen sich moderne US-Präsidenten höchstens auf den unumstrittenen Abraham Lincoln. Der Provinzjurist William McKinley aus Ohio kommt in der amerikanischen Geschichte hingegen nicht gut weg. Aus Trumps Sicht ist er aber eine Lichtgestalt. Trump tritt gerne in seine Fußstapfen – neben der Zollpolitik auch in der imperialistischen Außenpolitik.

Herausforderung für die Pressefreiheit

McKinleys geopolitische Zügellosigkeit leitet Trump an, wenn es heute um Grönland, Kanada, den Panamakanal oder den Gazastreifen geht. Wie viel ihm McKinley bedeutete, zeigte er in einem seiner allerersten Dekrete, als er den höchsten Berg Nordamerikas in Alaska wieder in Mount McKinley rückbenannte. US-Präsident Barack Obama hatte dem 6.190 Meter hohen Berg 2015 den Namen Denali verliehen, so wie ihn die Ureinwohner Alaskas nennen.

Trump macht nicht nur im Norden seines Reichs Politik mit der Geografie, sondern auch im Süden. So verfügte er die Umbenennung des Golfs von Mexiko in „Golf von Amerika“. Das wäre womöglich nur eine Randnotiz wert, wenn sich daraus nicht ein die Pressefreiheit herausfordernder Streit entwickelt hätte. Während der Suchmaschinenkonzern Google vor Trump einknickte und bereitwillig den Namen der Meeresbucht in seinem Kartendienst änderte, weigert sich die größte Nachrichtenagentur der Welt, Associated Press (AP), bis heute, Trumps Neusprech zu folgen. Daraufhin schloss der stellvertretende Kabinettschef des Weißen Hauses, Taylor Budowich, AP aus dem Oval Office und dem Präsidentenflugzeug aus. Mehr noch: Trumps Leute lösten inzwischen die White House Correspondents Association (WHCA) auf. Das Pressecorps bestand seit 111 Jahren und war ein von Journalisten gewähltes Gremium, das unabhängig von der Politik darüber entschied, welche Pressevertreter Zugang zum Weißen Haus und zur Air Force One haben.

Doch Meinungs- und Pressefreiheit zählen in Trumps Imperium nichts. Er umgibt sich mit unkritischen Schleimern – handverlesenen Journalisten oder Journalisten-Darstellern. Hauptsache sie stellen Trump keine kritischen Fragen. Einer dieser Trump-Enthusiasten ist Brian Glenn, der am 28. Februar den ukrainischen Präsidenten Wolodymir Selenskyi vor der Weltöffentlichkeit im Oval Office mit der Frage in den Senkel stellte, warum er in Gegenwart Trumps keinen Anzug trage. Glenn hatte zuvor den Platz der Nachrichtenagentur AP im Weißen Haus bekommen. Er ist Ehemann der radikalen Republikanerin und Verschwörungstheoretikerin Marjorie Taylor Greene und arbeitet für den extrem rechten Fernsehsender Real America’s Voice, der zu dem Medien-Ökosystem gehört, über das Trump die Köpfe seiner Anhängerschaft mit Propaganda, Fake News und weiterem „Mist“ flutet, wie USA-Kenner Bierling sagt. Glenns Bemerkung zu Selenskyjis Outfit fiel übrigens noch am selben Tag auf ihn zurück, denn er stand in der Reihe der anderen Reporter mit offenem Sakko. Das ist im Weißen Haus ein No-Go. Das Sakko darf nur geöffnet werden, wenn man sich hinsetzt.

Dass Trump überhaupt eine Pressekonferenz im Oval Office mit dem ukrainischen Präsidenten abhielt, ist ein neuer Stil. Pressekonferenzen fanden bislang im Presse-raum des Weißen Hauses statt, im Oval Office gab es stets nur einen Fototermin mit offiziellen Gästen, Händeschütteln und den einen oder anderen launigen Satz. Dass Trump die gesamte Unterredung mit Selenskyji live senden ließ, die dann auch noch mit der historisch beispiellosen Demütigung Selenskyjis eskalierte und mit dem Rauswurf des Gastes aus dem Weißen Haus endete, ist eine der vielen Zäsuren in Trumps noch junger Amtszeit.

Wie die Bosse einer Schulhofgang

Die bislang folgenschwerste ist der Kurswechsel gegenüber der Ukraine. Indem Trump Selenskyji zum Diktator und Schuldigen des russischen Angriffskrieges auf das Land erklärte, verabschiedete er sich aus dem kollektiven Westen und seiner Werteordnung. Aus der nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 konstatierten Zeitenwende wurde mit Trumps infamer Täter-Opfer-Umkehr ein Epochenbruch. Nachdem Trump und sein Vizepräsident JD Vance Selenskyji im Weißen Haus verbal verprügelt hatten, als wären sie die Bosse einer Schulhofgang, die sich über den Schwächsten hermachen, ließ Trump vorübergehend die Militärhilfe für die Ukraine stoppen. Der Vorschlag einer 30-tägigen Waffenruhe war keine große diplomatische Kunst der Amerikaner. Die Frage wird sein, ob es Trump gelingt, den Aggressor Putin zum Frieden zu bewegen. Der sieht keine Veranlassung, auch nur eine Handbreit von den besetzten ukrainischen Gebieten herzugeben. Er will es sich andererseits aber mit Trump, von dem er sich noch einiges verspricht, auch nicht verderben. Entsprechend substanzlos verlief das Telefonat zwischen Trump und Putin am 18. März. Trump will Putin nicht unter Druck setzen. Skrupellos ist er allerdings gegenüber dem ukrainischen Präsidenten.

Einer der wenigen, der die Treulosigkeit der USA gegen ein überfallenes befreundetes Land öffentlich kritisiert, ist der ehemalige Sicherheitsberater Trumps aus dessen erster Amtszeit, John Bolton. Er schrieb auf der Plattform „X“, sich auf die Seite Russlands zu schlagen, sei „ein katastrophaler Fehler für die nationale Sicherheit Amerikas“. Trump und Vance seien persönlich dafür verantwortlich. In einem weiteren Tweet kritisierte Bolton, dass Trump schon vor Beginn von Verhandlungen mit Putin über die Ukraine diesem „gratis“ gebe, was er wolle. Bolton hatte 2020 in seinem Buch „Der Raum, in dem es geschah“ über seine Zeit als Sicherheitsberater im Weißen Haus 2018/2019 geschrieben. Er nannte Trump darin inkompetent und korrupt. Trump versuchte vergeblich, das Erscheinen des Buchs zu unterbinden. Gleich nach seiner Vereidigung im Januar entzog Trump Bolton den Personenschutz. Der sieht sich nach eigenen Angaben Morddrohungen ausgesetzt.

Der Politikwissenschaftler Dan Krause, Programmleiter Europa und internationale Politik bei der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung in Hamburg, interpretiert die ersten zwei Monate Trumps im Amt als eine „Kampfansage an jegliche Wertegemeinsamkeiten“. Krause im Gespräch mit loyal: „Es gibt keine transatlantische Partnerschaft unter und mit Trump.“ Hinter der Zerstörung der Beziehungen zwischen den USA und Europa steckt nach Krauses Analyse das Ziel, Russland aus der Bindung zu China zu lösen, um freie Hand für einen möglichen Krieg zwischen den USA und China zu bekommen. „Das Verhältnis zu China ist noch nicht geklärt“, sagt Krause, „es soll aber mit einem besseren ‚Blatt‘ für die USA und ohne chinesische Verbündete bearbeitet werden können.“ In dieser Logik Trumps scheint es zielführend zu sein, Russland Europa als Morgengabe zu überlassen, damit die USA sich ohne Querschüsse aus Moskau auf den Konflikt mit China konzentrieren können.

Das würde allerdings bedeuten, dass Trump überhaupt ein strategisches Ziel verfolgt. Nicht wenige Beobachter bezweifeln das. Hardy Ostry, Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Washington, sagt im Gespräch mit loyal, ihm sei noch nicht klar, ob man bei Trump eine Strategie erkennen könne. „Klar ist jedoch, dass Trump die USA aus allen internationalen Verpflichtungen, die er für sein Land und seine Wähler als nachteilig empfindet, raushalten will.“ Und das stoße sicherlich bei vielen Amerikanern auf positive Resonanz, so Ostry.

Amerikanische Wirtschaft wackelt unter Wirrwarr

Was Trump in den ersten Wochen seiner Amtszeit abgefeuert hat, ist ein einziger Schwall von Wut und Hass gegen jeden und alles in der Welt – außer gegen Putin. Für die amerikanische Wirtschaft waren diese Wochen eine Geisterbahnfahrt: heute Zölle gegen dieses oder jenes Land, morgen ein Moratorium dieser Zölle, übermorgen ein Wiedereinsetzen, aber auf andere Waren oder bei anderen Ländern und so weiter. Planungssicherheit? Unmöglich. Ergebnis dieser verwirrenden Eskapaden: totale Verunsicherung. Seine Bilanz: Vernichtung von Billionenvermögen an der Börse. Der Aktienindex Dow Jones ist am 3. und 4. März zwei Tage hintereinander massiv gefallen, einmal um 1.585 Punkte, dann gar um 1.683. Schon am 20. und 21. Februar verzeichnete die New Yorker Börse einen Absturz von jeweils mehr als 1.000 Punkten. Die amerikanische Wirtschaft wackelt unter der Last des unausgegorenen, dem Moment entsprungenen Trump’schen Wirrwarrs. Würde sich Trump selbst beim Wort nehmen, müsste er längst zurückgetreten sein. Denn 2012 ließ er den damaligen US-Präsidenten Barack Obama wissen, dass der Präsident sofort seines Amtes enthoben werden müsste, wenn zwei Tage hintereinander der Dow Jones um 1.000 Punkte fällt. Aber was scheren Trump schon seine eigenen Worte …

Für manche Beobachter dürfte es allein die Wirtschaft sein, die den Wahnsinn im Weißen Haus stoppen kann, den Trump tagtäglich fabriziert. Wenn durch die angedrohten und teilweise bereits verhängten massiven Zölle Produkte in den USA teurer werden, wenn die Inflation steigt, wenn ausländische Märkte wegbrechen, wenn die Arbeitslosigkeit zunimmt: Das allein könnte den 78-Jährigen zur Besinnung bringen, so die landläufige Hoffnung. Tesla-Chef Elon Musk, der in Trumps Entourage den Hofnarren geben darf, hat in den ersten Wochen seiner Amtszeit als Trump-Berater jedenfalls schon mehr als 100 Milliarden Dollar seines Vermögens verloren. Die Starship-Raketen des 14-fachen Vaters sind acht Mal in Folge explodiert, der Flug zum Mars ist in die Ferne gerückt. Gleichzeitig ist der Absatz von Musks Tesla-Autos im Februar im Vergleich zum gleichen Monat 2024 in Deutschland um 76 Prozent eingebrochen, in Italien um 55 Prozent, in Norwegen und Dänemark um 48 Prozent, in Frankreich um 45 Prozent und in Schweden um 42 Prozent. Manche Tesla-Fahrer schämen sich inzwischen, ein Auto aus Musk-Produktion zu fahren. In Internetforen werden Tipps gegeben, wie man Tesla-Logos am besten vom Fahrzeug entfernt. Bei eBay können für 5,50 Euro Autoaufkleber mit dem Schriftzug „I bought this before Elon went crazy“ erworben werden – „Ich habe dies Auto gekauft, bevor Elon Musk verrückt wurde“. Amerikanische Produkte sind derzeit in Europa so unbeliebt wie noch nie seit 1945.

Die für Europa lebenswichtige Frage ist: Wie kann sich der Kontinent gegen Russland verteidigen, wenn sich die USA aus der NATO zurückziehen, wie Elon Musk in einem „X“-Tweet Anfang März empfahl? Politikwissenschaftler Dan Krause weist darauf hin, dass die NATO nicht einfach aufgelöst werden kann. Nicht einmal ein Austritt der USA ist so einfach; er bedarf einer Zweidrittelmehrheit im Kongress, über die Trump nicht verfügt. Durchaus denkbar ist aber ein Abzug amerikanischer Truppen aus Europa und eine Politik des leeren Stuhls in der NATO, wie sie bereits Frankreich zwischen 1966 und 2009 praktiziert hat. Eklatant ist die Abhängigkeit europäischer Armeen von den Amerikanern bei entscheidenden Waffensystemen. Per Knopfdruck hat Trump kürzlich amerikanische Waffen in der Ukraine lahmlegen lassen. In militärischen Foren im Internet wird aktuell intensiv darüber diskutiert, ob und inwieweit die Amerikaner auch in NATO-Europa genutzte Waffensysteme einfach abschalten könnten – als „Kill switch“ hat sich diese Sorge bereits einen eigenen Begriff geschaffen.

Für Hardy Ostry von der Konrad-Adenauer-Stiftung gehört aber auch zur Wahrheit, dass sich Europa längst auf einen Präsidenten Trump hätte einstellen müssen. „Wir hätten es seit Bill Clinton wissen müssen, haben es aber überhört oder ignoriert. Das Erwachen kommt jetzt umso deutlicher.“ Dass Trump die NATO sprengen könnte, befürchtet Ostry nicht. Es gehöre zu Trumps Politik, Unsicherheit zu verbreiten, um größere Spielräume zu bekommen. „De facto glaube ich, dürfte die US-Administration kein Interesse an einer Aufkündigung der NATO haben, insbesondere, wenn die übrigen Mitglieder ihre Verteidigungsausgaben erhöhen.“

Hegseth setzt Trumps Programm in den Streitkräften um

Ein neuer Wind weht inzwischen auch in den amerikanischen Streitkräften. Mit Pete Hegseth hat Trump einen Harvard-Absolventen berufen, der seit 2014 als Moderator für den Trump-nahen Fernsehsender Fox News arbeitete. Wie Trump auch, ist der 45 Jahre alte Hegseth zweimal geschieden und zum dritten Mal verheiratet. Hegseth diente als Zugführer in Guantanamo, als Einsatzoffizier in der Zivilmilitärischen Zusammenarbeit im Irak und in der Aufstandsbekämpfung in Afghanistan. Er schied 2014 als Major aus den Streitkräften aus. Im Januar 2021 sollte Hegseth als Reservist einer Einheit der Nationalgarde die Amtseinführung von Trumps Vorgänger Joe Biden absichern. Als einer von zwölf Nationalgardisten wurde er aber wegen seiner Tätowierungen als potenzielles Sicherheitsrisiko eingestuft und abberufen. Er ist unter anderem mit einem Sturmgewehr vor der US-Flagge und dem sogenannten Jerusalemkreuz tätowiert. Solche Motive werden häufig von Mitgliedern rechtsextremer nationalistischer Gruppen getragen.

Nach seiner Nominierung als Verteidigungsminister sorgten Berichte über rassistische und frauenfeindliche Äußerungen, Alkoholmissbrauch und sexuelle Übergriffe für Aufsehen. Hegseth wies die Vorwürfe entschieden zurück. Von allen Ministern der Trump-Administration war die Abstimmung über ihn die größte Zitterpartie. Nicht nur alle Demokraten stimmten im Senat erwartungsgemäß gegen ihn, sondern sogar drei Republikaner – es war ein Patt. Nur durch die entscheidende Stimme des Vizepräsidenten kam Hegseth auf den Chefsessel im Pentagon.

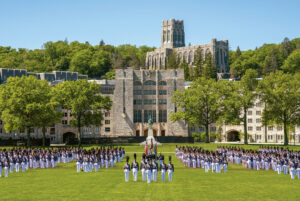

Hegseth hat inzwischen begonnen, das Programm Donald Trumps in den Streitkräften umzusetzen. Trump will, wie er sagt, die tödlichste Kampftruppe der Welt haben. Hegseth kündigte zunächst 5.400 zivilen Mitarbeitern. Insgesamt könnten 45.000 weitere Mitarbeiter von Stellenstreichungen betroffen sein. Das Pentagon beschäftigt rund 900.000 Zivilisten und ist damit der größte Arbeitgeber in den USA. Dann entließ er Generalstabschef C.Q. Brown, nach Colin Powell der zweite Afroamerikaner auf diesem Posten, und warf fünf weitere Generäle und Admiräle raus, unter anderem die erste Frau an der Spitze der Marine, Lisa Franchetti. An der Militärakademie West Point mussten die Clubs für afroamerikanische, asiatische und weibliche Kadetten schließen, eine Vereinigung von homosexuellen Soldaten wurde auf dem Campus verboten.

Durch die Websites der US-Streitkräfte rauscht aktuell ein Bildersturm: 26.000 Fotos müssen wegen eines Ukas der Hausleitung gelöscht werden – Grund: sie sind „zu woke“, weil sie Frauen oder Farbige zeigen. Unter den Bildern sind auch Helden aus dem Zweiten Weltkrieg oder hochdekorierte Kämpfer aus jüngerer Zeit. Für Hegseth und Trump scheint nur der weiße, männliche Soldat das Rollenmodell des Kämpfers zu sein – obwohl 19,5 Prozent der US-Soldaten schwarz und 20 Prozent Latinos sind. Männliche Soldaten haben ab sofort glatt rasiert zu sein, Frauen sollen nach Hegseths Wunsch aus Kampfeinheiten der Infanterie und Spezialkommandos verschwinden.

Beistandsverpflichtung schon heute Makulatur?

So „lethal“ die „tödlichste Kampftruppe der Welt“ sein soll, so unzuverlässig könnte sie in Bezug auf ihre Partner werden. Der Artikel V. des Nordatlantikvertrags, die Beistandsverpflichtung, ist im Grunde schon heute Makulatur. Seine Abschreckungswirkung resultiert ja aus dem Vertrauen der NATO-Mitglieder untereinander und aus der Glaubwürdigkeit gegenüber einem Aggressor, dass man einen Angriff gemeinsam zurückschlagen werde. Putin muss kein mathematisches Genie sein, um sich auszurechnen, dass er nach all der Verachtung, die Trump und sein Vize Vance über die Europäer ausgießen, bei einem Angriff auf NATO-Territorium es nicht mit einem Gegenschlag der USA zu tun bekommt.

Womöglich kann Putin seine Rechnung schon bald in der Realität testen. Für September plant Russland wieder eines seiner gigantischen Großmanöver, Zapad (Westen) genannt. In Weißrussland sollen, so die bisherigen Planungen, 300.000 russische und weißrussische Soldaten üben. Putin kann davon ausgehen, dass mit Trumps Hilfe die Ukraine bis dahin erledigt ist und er einen Teil seiner anderthalb Millionen Mann starken Armee aus der Ukraine abziehen und gegen neue Ziele losschicken kann. Die russische Kriegswirtschaft läuft ohnehin auf Hochtouren. Im Baltikum befürchtet man, dass aus dem Zapad-Großmanöver der Ernstfall wird: ein Angriff auf Litauen. So wie es Putin 2022 bei dem Überfall auf die Ukraine vorexerziert hat, wo zunächst gewaltige Manöver an den Grenzen abgehalten wurden. Und dann? Wie wird die NATO reagieren, wenn russische Soldaten die Grenze zum NATO-Mitglied Litauen überschreiten?

Für Putin könnte der Zeitpunkt nicht günstiger sein, um seine Träume von der Wiederherstellung eines großrussischen Reichs umzusetzen. Sein Ukraine-Feldzug hat sich durch den Verrat der USA am ukrainischen Volk ausgezahlt. Die Europäer, die zwar ein 800-Milliarden-Rüstungsprogramm auf EU-Ebene planen, und die Deutschen, die ein „Whatever it takes“ bei der Modernisierung der Bundeswehr beschlossen haben, brauchen Jahre, um so weit aufgerüstet zu haben, dass sie Russland ohne Hilfe der USA etwas entgegensetzen können. Wann, wenn nicht in der nächsten Zeit, sollte Russland mit Aussicht auf Erfolg gegen die NATO losschlagen? Für ihn gehört das Baltikum zu Russland, die Republik Moldau ebenso. Vielleicht auch Finnland und Polen, wer weiß. All diese Länder waren ja zeitweise Teil des russischen Reichs.

Auch wenn Deutschland und Westeuropa vielleicht nicht direkt vom Landhunger Putins betroffen wären – auch hier würde sich in einem Europa alles ändern, das in großen Teilen wieder von einem gewalttätigen Russland beherrscht wird. Einem Russland, das keine Freiheiten und keine Menschenwürde kennt, sondern nur von seiner eigenen imperialistischen Größe besoffen ist. Dies wäre die größte welthistorische Zäsur, die Donald Trump zu verantworten hätte. Der gewissenlose und selbstverliebte Immobilienmakler ohne Anstand, Geist und Charakter hätte dann endgültig seinen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert – als Totengräber des freien Westens.

Buchtipps

Die loyal-Redaktion empfiehlt folgende Lektüre zum Thema USA:

Stephan Bierling

Die Unvereinigten Staaten

Das politische System der USA und die Zukunft der Demokratie

C.H.Beck, 336 Seiten,

28 Euro

Marco Overhaus

Big Brother Gone

Europa und das Ende der Pax Americana

Frankfurter Allgemeine Buch 256 Seiten, 24 Euro

Jill Lepore

Diese Wahrheiten

Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika

C.H.Beck, 1.120 Seiten,

39,95 Euro