Von der Schlammzone in den Sumpf

Seit Januar lebt Europa im Rhythmus der Exekutiverlasse Donald Trumps. Alles geht nun sehr schnell. In Deutschland wurde dabei bislang übersehen, wie sehr US-Veteranen aus den Kriegen in Afghanistan und dem Irak die neue US-Außenpolitik beeinflussen.

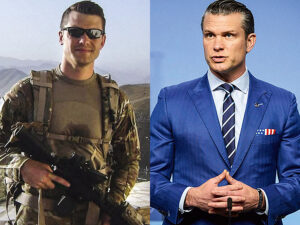

Vizepräsident JD Vance ist mit Abstand der prominenteste Veteran der neuen Regierung. Seine Rede auf der diesjährigen Münchener Sicherheitskonferenz hat ihn in Deutschland zu einem Gesicht des neuen Amerikas gemacht. Vance diente vier Jahre im Marine Corps, von seinem 18. bis zum 23. Lebensjahr arbeitete er in der Öffentlichkeitsarbeit des Corps, sechs Monate war er im Irak eingesetzt. Zwar nahm Vance nie an Kampfhandlungen teil, seine Aufgabe war auf Berichte und Interviews zum Krieg beschränkt. Seine Erfahrungen im Irak, das wiederholte er im Wahlkampf immer wieder, haben ihn trotzdem geprägt.

Seit der Wahl ist Vance deshalb weit mehr als Vize-Präsident. Er ist die Galionsfigur einer Strömung innerhalb der Trump-Regierung, die einer neuen Generation von Republikanern eine Stimme verleiht. Es handelt sich häufig um ehemalige Soldaten, Millennials, deren Weltbild von dem zwei Jahrzehnte langen globalen Krieg der USA gegen den Terror geprägt worden ist: ein Krieg, der zu bedeutenden Teilen auf Lügen aufbaute und aus ihrer Sicht von einem interventionistischen Establishment in Washington getragen wurde, einer Koalition aus dem bürokratischen „Deep State“ und dem militärisch-industriellen Komplex.

Millennials in Machtpositionen

Zu dieser Strömung zählen neben Vance noch eine Reihe weiterer prominenter Figuren der neuen Trump-Regierung. Pete Hegseth etwa, neuer Verteidigungsminister, oder Tulsi Gabbard, US-Geheimdienstkoordinatorin. Anders als Vance erlebte Hegseth Gefechte in Afghanistan und im Irak, bekam zwei Tapferkeitsmedaillen verliehen. 2024 publizierte er ein Buch: „The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free“. Auch Gabbard wurde für ihren Einsatz im Kampf ausgezeichnet, in Kuwait und im Irak. Als sie 2022 die Demokratische Partei verließ, begründete sie den Schritt mit Erfahrungen im Militär: Die Kriege im Nahen Osten hätten die Region „destabilisiert“. Ihre Partei (die Demokraten) werde heute von einer „elitären Clique von Kriegstreibern“ dominiert.

Wie sehr militärische Erfahrungen das politische Weltbild von Vance, Hegseth, Gabbard und vieler anderer Millennials geprägt haben, zeigen Diskussionen rund um die Ukraine. In einer Rede gegen Ukraine-Hilfen sagte Vance, damals noch als Senator von Ohio, 2024: „Ich habe meinem Land ehrenvoll gedient, und als ich in den Irak ging, sah ich, dass ich belogen worden war.“ Viele Vertreter des Trump-Lagers vermuten nun erneut Lügen hinter dem Krieg in der Ukraine.

Widerstand der traditionellen Republikaner

Traditionelle Republikaner, die in Washington zuletzt in die Defensive geraten sind, lehnen diese Parallelen zwischen dem Irak und der Ukraine strikt ab. Ihre Reaktionen zeigen, dass neben den ideologischen Kämpfen auch ein Generationenkonflikt tobt. Im vertraulichen Gespräch kritisieren Republikaner alter Schule, auch sie oft ehemalige Soldaten, dass die Radikalen um Vance aus ihren persönlichen Erfahrungen in Einsätzen im Ausland außenpolitische Strategien ableiteten. Als Corporals oder Captains hätten sie in Afghanistan und im Irak auf taktischer Ebene Erfahrungen gesammelt. Ein Verständnis der strategisch-politischen Dimension fehle ihnen aber.

Diese Argumentation legt eine weitere Bruchlinie offen, die Republikaner auch acht Jahre nach dem ersten Erfolg Trumps zu spalten scheint: der populistische Reflex. Die Lüge, mit der neokonservative Republikaner 2003 die US-Invasion begründeten – der Irak besitze Massenvernichtungswaffen – bleibt bis heute eine potente politische Waffe. Vance und andere Gegner einer aktiven US-Außen- und Sicherheitspolitik übertragen die Empörung, die im kollektiven Gedächtnis der USA verwurzelt bleibt, heute auf die Ukraine. So mobilisieren sie Wähler, die sonst kaum Interesse an Außenpolitik hätten. Ältere Republikaner lehnen diesen Populismus ab.

Washingtoner Gruppendenken und Deep State

Vertreter des Make-America-Great-Again-Lagers (MAGA) führen gegen diese Kritik den massiven Vertrauensverlust in die Washingtoner Eliten ins Feld. Dieser ist, das ist entscheidend, keinesfalls nur unter republikanischen Millennials verbreitet. Der bekannteste Kritiker der außenpolitischen Entscheidungen der vergangenen zwanzig Jahre ist ein progressiver Demokrat, ehemals stellvertretender nationaler Sicherheitsberater und Redenschreiber Barack Obamas: Ben Rhodes. Er klagte 2016 in einem vielfach zitierten Essay die liberalen Eliten und die Militarisierung der US-Außenpolitik an, kritisierte das „Gruppendenken, das die Fähigkeit, Ereignisse in anderen Ländern zu beeinflussen, überschätzte, vor allem im Nahen Osten“.

Dass Trump, der 2016 im Wahlkampf damit warb, den Washingtoner „Sumpf“ trockenzulegen, das Establishment nicht bezwingen konnte, ist ein zentraler Antrieb für seine zweite Amtszeit. Vance und seine Verbündeten werfen dem Pentagon, State Department und nachgeordneten Behörden vor, Trumps Politik ab 2017 massiv hintertrieben zu haben. Es ist das archetypische populistische Narrativ: Eine ungewählte, bürokratische Elite hat sich das Land zu eigen gemacht, agiert gegen den Präsidenten und gegen den Volkswillen. Fast jeder außen- oder sicherheitspolitische Experte in Washington, der Trump-Anhänger ist, führt das Beispiel des Abzugs aus Syrien an, den der Präsident 2019 anordnete. Die mächtige Pentagon-Bürokratie sei mit der Entscheidung nicht einverstanden gewesen und habe sie deshalb verschleppt. Ein New York Times-Artikel zitierte dazu 2022 einen Insider: „Man kann einem Befehl eines Präsidenten ziemlich leicht widerstehen, weil er so weit entfernt ist. Einfach, indem man trödelt. Und genau das ist oft passiert.“

Militärisch-industrieller Komplex

Vance und seine Unterstützer fördern nun bewusst den Eindruck, dass außenpolitische Eliten auch mit Blick auf die Ukraine den Volkswillen hintertreiben. Noch am Tag der Wiederwahl Trumps veröffentlichte das Washingtoner CATO Institute einen Beitrag, der das von den Medien sogenannte „Trump-Proofing“ des Establishments scharf verurteilte: „Die außenpolitische Elite versucht seit Jahren, in Zusammenarbeit mit den Europäern sowohl die endlose US-Hilfe für die Ukraine als auch die endlose US-Dominanz in Europa ‚Trump-sicher‘ zu machen.“ Den Furor, den Elon Musk, der mit dem radikalen Abbau der US-Bürokratie beauftragt ist, gegen Beamte entfesselt, kann nur verstehen, wer diese Vorgeschichte kennt.

Eine zweite Gruppe, die in das Visier der MAGA-Populisten geraten ist, ist der sogenannte „militärisch-industrielle Komplex“. Gegen den schießen heute genau jene Unteroffiziere, die von traditionellen Republikanern für ihre mangelnde strategische Weitsicht kritisiert werden. Die Kreise, die in Trumps erster Regierung auch in Europa als „adults in the room“ (Erwachsene im Raum) bekannt wurden – hochdekorierte Militärs wie Jim Mattis oder Mark Milley – sind für zahlreiche MAGA-Republikaner Figuren eines korrupten Systems. In dem bereits genannten Artikel wird ein Veteran zitiert: „Ihre Bedenken drehten sich um die Aufrechterhaltung des militärisch-industriellen Komplexes, sodass sie als Drei- oder Vier-Sterne-Generäle in sehr lukrative Jobs wechseln können.“

Sorge vor einem politisierten Militär

Eigentlich war Verteidigungspolitik das Feld, das bis vor Kurzem von der Polarisierung der amerikanischen Politik verschont geblieben war. Vertreter beider Parteien und aller Strömungen innerhalb der Republikaner, insbesondere aber die Veteranen, machen sich zunehmend Sorgen, dass die kontroversen Debatten auch die Streitkräfte polarisieren. Neben typischen Kulturkämpfen um „woke“ Werte, die auch die Bundeswehr kennt, sorgt die Ukraine-Unterstützung für Streit. Während Vance und andere MAGA-Veteranen jede US-Beteiligung am Abwehrkampf der Ukraine ablehnen, hinter dem „Kampf um Werte“ die Interessen des Deep State und der Industrie vermuten, setzen sich andere Veteranen seit Jahren für die Ukraine ein oder kämpfen sogar an der Seite ukrainischer Soldaten.

Gleichzeitig drängen in den USA zunehmend wieder Veteranen in die Politik. Deren Zahl ist im Vergleich zu älteren Generationen verschwindend gering. Der Zweite Weltkrieg und Vietnam brachten Millionen Veteranen hervor, ganze Generationen junger Männer wurden durch ihre Erfahrungen im Krieg geprägt, Netzwerke und politische Seilschaften spielten eine große Rolle. Dass der Dienst an der Waffe in einer patriotischen Gesellschaft wie den USA aber bis heute eine politische Karriere befördern kann, zeigen viele Beispiele jüngerer Republikaner, die auf Grundlage ihrer Erfahrungen im Einsatz für politische Ämter kandidiert haben: Alek Skarlatos, Abgeordneter im Haus von Oregon zum Beispiel, oder Eli Crane und Derrick Van Orden, ehemalige Navy Seals und heute Abgeordnete im Repräsentantenhaus.

In die Gegenseite hineinversetzen

Wenn sich europäische Politiker, Journalisten und Analysten in diesen Tagen über außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen der Trump-Regierung empören, gibt es dafür gute Gründe. Die USA drohen nicht nur, die Ukraine und osteuropäischer Verbündete, die gegen Russland kämpfen beziehungsweise sich bedroht fühlen, im Stich zu lassen. Die neue Regierung in Washington droht, die Grundlage der NATO und darüber hinaus des gesamten kollektiven Westens zu verspielen: das Vertrauen in Partner, die grundlegende Werte teilen.

Trotzdem wäre es wünschenswert, dass die Europäer sich stärker in ihre amerikanischen Verbündeten hineinversetzen: Zwar sind in den vergangenen zwanzig Jahren auch Hunderte britische, französische, und deutsche Soldaten in Afghanistan und im Irak im Kampf gegen Aufständische gefallen. Die Wunden, die der globale Krieg gegen den Terror, neben den Verheerungen in den betroffenen Staaten, auch in den Heimatgesellschaften gerissen hat, sind in den USA aber wesentlich tiefer. Seit Beginn der zweiten Amtszeit Trumps werden sie nun auch in Washington deutlich sichtbar.

Der Autor

Jacob Ross ist Research Fellow für Sicherheitspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin.